※本記事の内容は、2025年4月13日時点の情報に基づいたものです。

前回の記事で、「国の財政支出は、従業員の少ない中小企業への支援から、中堅企業になりうる売上高100億企業を目指せる規模の中小企業への支援へ転換していることが推測される」とお伝えしました。

本日は、この「売上高100億企業」について、「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会」の報告書をベースに見ていきましょう。

1. 「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会」とは

「100億円企業」について言及している「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会」とは、中小企業庁に設置された研究会です。

中小企業が抱える課題を解決し、持続可能な成長や競争力の強化を目指すための議論や知見の共有が行われています。

2024年6月に第二次中間報告が行われ、成長意欲のある経営者の創出、成長段階別の支援施策が報告されています。

本連載で紹介した令和7年度予算(令和6年度補正予算)でも、この報告書を基にした施策が打ち出されました。

2. 「100億企業」の意義とは?

「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会」の報告書によると、100億企業は輸出等により域外需要を獲得し、域内調達により地域に新たな需要を生み出すといった特徴を有しており、こうした企業が地域の中核的な企業として成長・発展していくことで、地域経済も発展することができるとされています。

一方で、地方には100 億企業は少ない状況です。

成長のポテンシャルを持つ企業は存在しつつも、成長機会を得られずに芽が出にくい状況であると考えられ、地方において100 億企業の創出を促進していくべきという提言がなされています。

3. なぜ「100億円」なのか?

では、なぜ「1億円」でも「10億円」でもなく、「100億円」なのでしょうか?

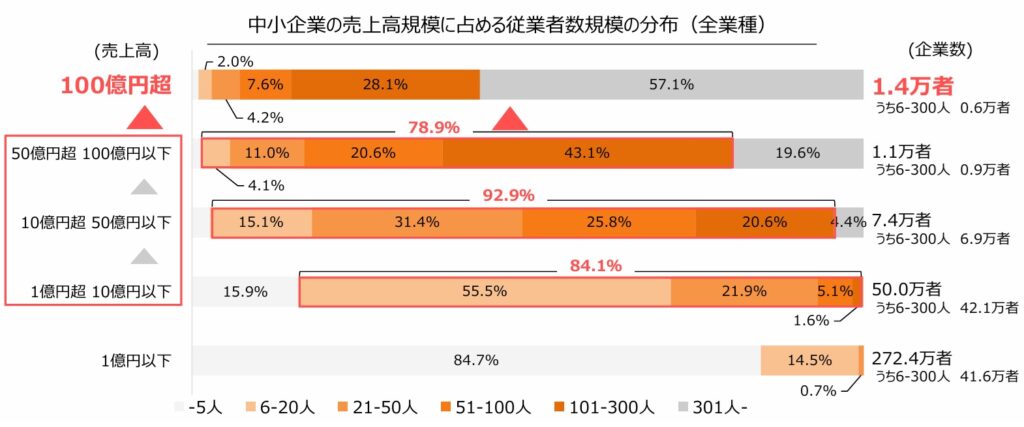

「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会」の報告書によると、下図の通り、売上高1~100億円の企業は、中小企業規模の従業者数(6~300人)である企業と概ねボリュームゾーンが一致しています。

すなわち、中小企業が100億企業へと成長していくことは、中堅企業クラスへのステップアップを表しているのです。

したがって、中小企業が100億円超に成長していくことを、中小企業政策として取り組んでいくべきであるとされています。

今回は、「100億企業」の意義や意味を、「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会」の報告書をベースに見てきました。

次回以降の記事では、「100億企業」を創出するための方策や課題を考えていきます。